A trilogia da incomunicabilidade de Manuele Fior

Eduardo Bonzatto*, Pragmatismo Político

O que é desumanização?

Essa pergunta aparentemente trivial ou misteriosamente complexa precisa de ser historicizada. E sua historicidade é basicamente moderna.

Desde que a modernidade criou o indivíduo, uma criatura separada da teia da vida pela ideologia (colonização), que atua no convencimento de que a desigualdade é natural, o humano-terra sinérgico, akashico (do sânscrito Akasha que significa éter – a substância que compreende tudo que tem vida no universo), entrou em declínio pautado pela ideia da soberania do humano diante do resto das forças vitais.

Esse indivíduo separado e egoísta tentou retornar ao seio coletivo e em cada tentativa seu isolamento recrudesceu. Sua derradeira tentativa é o amor.

Milton Santos cunhou talvez a frase que oferece as pistas da incomunicabilidade humana: “a força da alienação vem dessa fragilidade dos indivíduos que apenas conseguem enxergar o que os separa e não o que os une”. Mas a questão é ainda mais abrangente.

Manuele Fior deseja investigar a natureza dessa incomunicabilidade. Desde seu primeiro livro de sucesso, Cinco mil quilômetros por segundo (2010), sua curiosidade é manifesta. O tempo que uma frase dita para uma pessoa por outra, da boca ao ouvido, tem essa velocidade. Aliás, tempo e velocidade serão quase sinônimos em sua trilogia, como se nossa limitação tivesse origem exatamente nas regras em que a racionalidade impôs â nossa visão de mundo.

“Acho que o amor limita a pessoa. Algo de errado que cria um vazio em volta” – diz Valentina para Giovani em A Noite, filme de Michelangelo Antonioni que faria parte de sua própria trilogia da incomunicabilidade.

Seus três filmes, A aventura (1960), A noite (1961) e O eclipse (1962), expõem personagens incapazes de amar justamente por serem incapazes de se comunicar dentro de um código vital de humanidade, uma humanidade compartilhada que já não existia mais ao tempo das filmagens.

Soltos num mar de rarefeitas possibilidades, sem nenhum propósito que dignifique suas vidas vazias já então preenchidas por trabalho ou vaidade, por solidão ou barbárie num sentido muito particular, pois a barbárie em que estão irremediavelmente mergulhados é a do isolamento, de uma atomicidade perfeitamente congruente em cada um dos lados do matrimônio concebido por uma vida burguesa que naquele momento já desejava emancipação, mas que parecia caminhar ainda mais para a solidão, dessa solidão que erradica a própria possibilidade de comunhão.

Não a toa, os filmes valorizam as arquiteturas hostis, as paredes, as avenidas impróprias para circulação ou trombamentos, seus aspectos de afastamento que para nós, hoje, parecem tão comuns.

Antonioni certamente inspirou Manuele Fior a construir também ele sua trilogia. Cinquenta anos depois, outra mídia e, no entanto, ali está a incomunicabilidade exposta em cores.

Leia aqui todos os textos de Eduardo Bonzatto

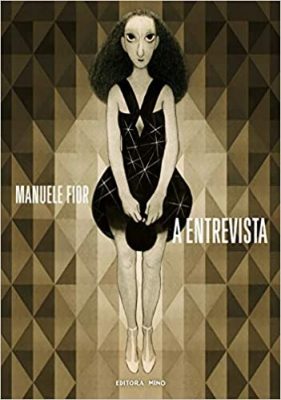

O segundo livro, A entrevista (2014), já é uma ficção científica apontando para o fim do mundo moderno, o fim dessa atomização individual em que a comunicação permanece impermeável. Na história um psicólogo vê seu mundo findar quando conhece Dora, uma mulher que fez a opção pela vida. O sentimento que já não existia parece voltar justamente com o fim do mundo trazido por alienígenas.

Se o primeiro livro de Fior parece corresponder ao filme A aventura de Antonioni, o segundo dialoga de perto com A noite. É o crepúsculo em que as cores se tornam confusas e indistintas. A arquitetura massificada está em todo quadrinho. No hospital e na casa do psicólogo, traduzindo a mesma opressão niilista da retidão encontrada nos filmes de Antonioni aqui discutidos. É um traço comum também o desencanto, ainda que por um momento traído pelo desejo de mudança. Mudança real produzida pela paixão por uma mulher mais jovem e desimpedida dos constrangimentos morais do isolamento.

E será essa opressão que de dentro do vazio existencial, da falta de amor capaz de modificar o moderno que, como diz o protagonista, se continuar a aventura trará de volta a idade média, justamente um tempo em que o moderno e seu isolamento e soberania ainda não existiam, é ameaçado pela presença dos invasores de outros planetas, em que, pelo jeito, só o fim do mundo será capaz de alterar o destino fatal do individualismo.

Ainda que quando da chegada dos extraterrestres o medo de todos ensaie alguma solidariedade, mas a velha forma do medo prevalece uma vez mais. Mas Manuele Fior não é Antonioni e deseja nos alertar que ainda podemos redimir nosso isolamento se contemplarmos o céu em busca da migração das aves. Ali parece haver alguma esperança e um grande exemplo.

Já em Celestia, a última parte da trilogia, até o personagem de Dora permanece.

Manuele Fior (1975) é um quadrinista italiano que nasceu antes da égide neoliberal em que as tecnologias prometiam a comunhão de todos os seres do mundo globalizado, mas que promoveram a mais terrível forma de isolamento e de paralisia. Deve ter sentido a redução do mundo em contradição com os discursos que festejavam as maravilhosas promessas do futuro que chegava.

Se em O eclipse o mundo se fechava na escuridão pessimista que o olhar de Antonioni pressentia, em Celestia parece que os pássaros que cruzavam os céus de A entrevista ganharam um suporte otimista.

A fábula que ele constrói parece nos dizer que a saída ou o futuro está nos jovens, desde que superem a mais duradoura prisão, a racionalidade e que se abram para os sentimentos inesperados, cuja pista ele nos dá: telepatia, telecinese, diálogos ao nível do fluxo etéreo que aqui, em Celestia, parece estar contido na ilha que tanto nos lembra de Veneza.

A contemplação que parece nos convidar todo o quadrinho e ao final, numa conjunção interna e exterior, em que Dora é informada que há dentro dela o sinal de sua própria libertação e em que seu parceiro de jornada, Pierrot, junto com o pai se afastam da ilha idílica e utópica em direção ao desconhecido. Parece haver ainda um horizonte aguardando a humanidade perdida, tanto pra fora quanto pra dentro.

Mas vá saber quantos de nós, colhidos pela apatia da desumanização colonial, não vislumbramos saída nem dentro nem fora de nós?

*Eduardo Bonzatto é professor da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) escritor e compositor